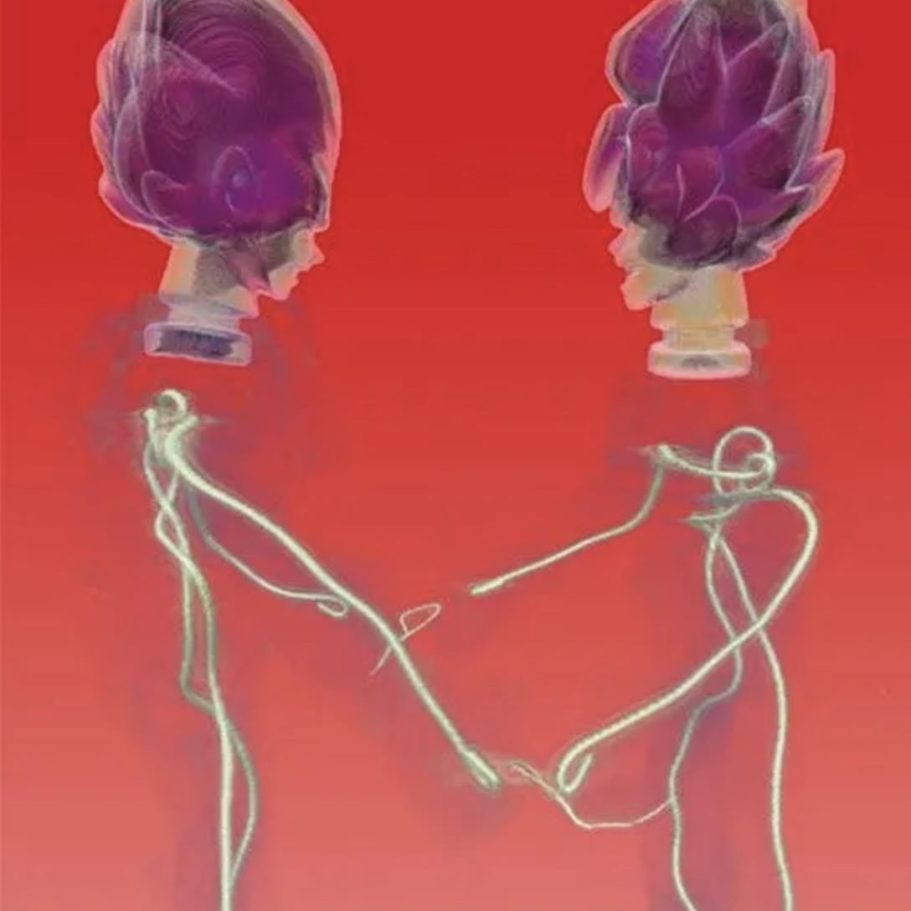

Osters Arbeit „Suche nach dem Ort der Seele, super highspeed scan scan“ (2008)markiert einen bemerkenswerten Moment: Noch bevor „Digitalisierung“ zum kulturkritischen Gemeinplatz wurde, setzte er Computertomographie als künstlerisches Verfahren ein, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. Seine Arbeit operiert an einer Schnittstelle, die seit der Renaissance von Leonardo da Vinci über Descartes’ Zirbeldrüse bis hin zu Freuds Psychoanalyse und Benjamins „Aura“ immer wieder neu verhandelt wurde: der Frage nach dem Sitz und der Sichtbarkeit der Seele.

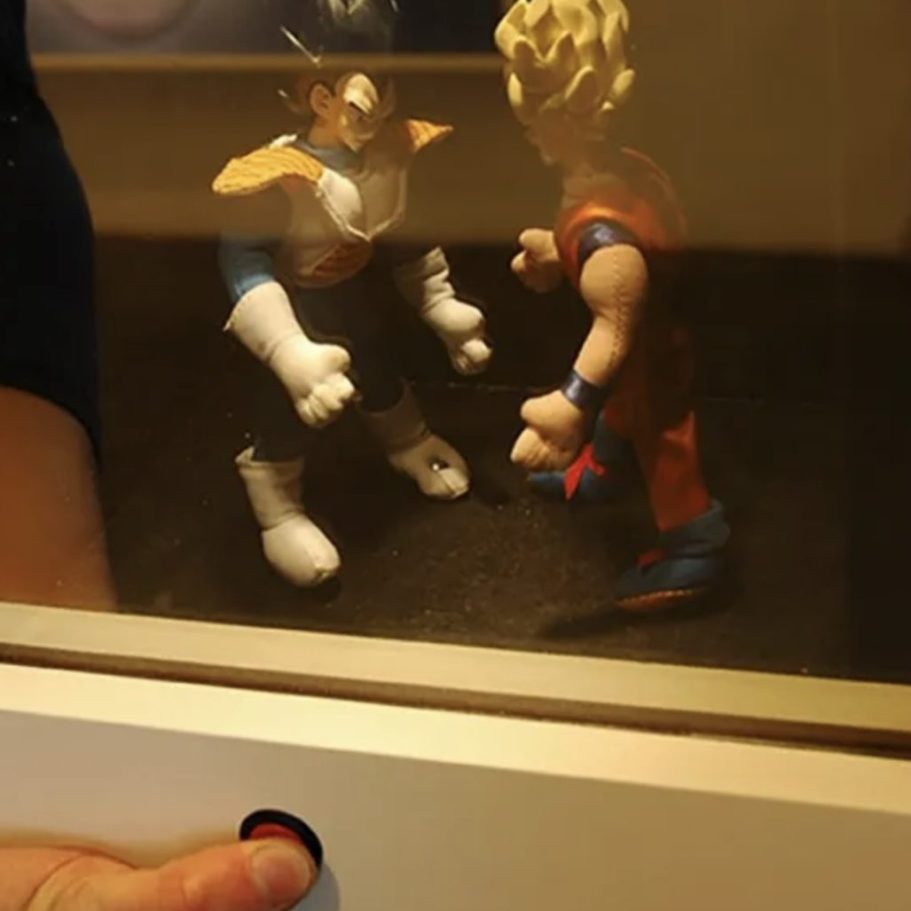

Indem Oster handelsübliche Spielzeugfiguren dem CT-Scan unterzieht, entzieht er ihnen ihre kindlich-harmlos Oberfläche und transformiert sie in durchstrahlte Abbilder einer „zweiten Natur“. Diese Figuren sind mehr als Objekte – sie sind Projektionsflächen des Unbewussten, Stellvertreter kultureller Archetypen, zugleich Reliquien einer Konsumkultur. In der Durchleuchtung wird ihre innere Struktur nicht nur technisch, sondern existenziell freigelegt: Was bleibt, wenn wir dem Ding die Oberfläche entreißen?

Der Computertomograph fungiert dabei nicht als Spektakel der Technik, sondern als Werkzeug – so selbstverständlich wie Leinwand, Farbe oder Pinsel in der Malerei. Der Fokus liegt nicht auf dem Apparat, auch wenn dessen Komplexität unverzichtbar ist, sondern auf dem künstlerischen Prozess der Übersetzung: von der physischen Figur in eine Bildwelt, in der Wahrnehmung, Erinnerung und Projektion ineinandergreifen.

Die poetische Dimension der Arbeit zeigt sich in der Nähe zu E.T.A. Hoffmanns Olympia: Die Puppe, die zum Spiegel menschlicher Sehnsucht wird, ist hier Vorläufer jener Projektionen, die wir heute auf künstliche Intelligenzen richten. So wie Nathanael in Olympia eine „Seele“ zu erkennen glaubt, so verleihen wir neuronalen Netzen intentionale Tiefe, wo eigentlich nur Berechnung ist. Osters Arbeiten, zwischen technischer Strenge und assoziativem Text, antizipieren damit jene medialen Verschiebungen, die unsere Gegenwart prägen: die Projektion von Subjektivität auf Maschinen.

Aus kunstkritischer Sicht verweist die Arbeit auf den „ontologischen Status“ des Bildes im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit. Sie verhandelt Fragen, die Walter Benjamin im frühen 20. Jahrhundert formulierte: Was geschieht mit der Aura, wenn das Bild technisch generiert wird? Bei Oster ist es nicht mehr die Fotografie, sondern die Tomographie – ein Verfahren, das im klinischen Kontext das Innerste des Körpers erschließt und in der Kunst zur Metapher für die Suche nach der Seele wird.

Heute, da KI Bilder nicht nur reproduziert, sondern „erfindet“, liest sich Osters Diplomarbeit als frühes Symptom einer Verlagerung: von der Sichtbarmachung des Verborgenen hin zur Generierung von Fiktionen. In diesem Übergang behauptet sich seine Arbeit als intellektuelles und ästhetisches Experiment – eine Reflexion über das Verhältnis von Technik, Kunst und Seele, die gerade im Rückblick ihre hellsichtige Kraft entfaltet.